5月は、メーデー、憲法記念日、みどりの日、こどもの日など様々なイベント、行事、記念日、風物詩があります。しかし、「言葉は聞いたことがあるけど、どのような物なのかは知らない」という方も多いのではないでしょうか?5月のイベント、行事、記念日、風物詩について、意味や由来を徹底解説致します!!

5月のイベント1:十三参り(3月13日~5月13日)

十三参り(じゅうさんまいり)

十三参り(じゅうさんまいり)は、日本の仏教の習慣で、特定の祈りや願い事を成就させるために行われます。通常は、3月13日~5月13日の間、特定の寺院を訪れ、参拝することを指します。起源ははっきりしないものの、13日という日付は「仏様の日」とされ、これにちなんで行われています。仏教的観点からすると、一定のパターンを持続することで精神的な浄化や気持ちの安定を促すことを意味します。しかし、寺院や地域によってはその形式や習慣が異なることもあります。

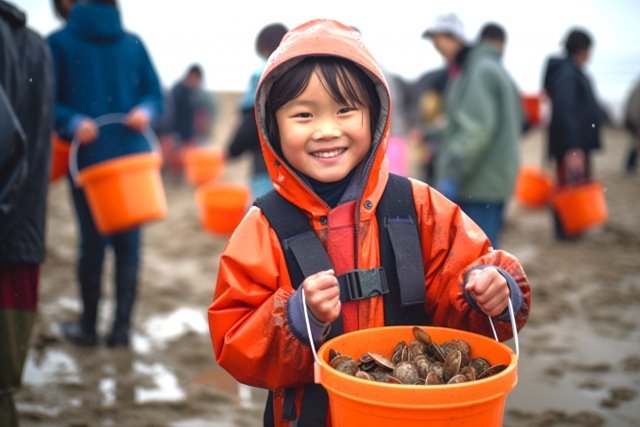

5月のイベント2:潮干狩り(4月~5月)

潮干狩り(しおひがり)

潮干狩り(しおひがり)は、4月~5月にかけての間潮が引いた砂浜や干潟で行われるレジャー活動です。参加者は、アサリやシジミ、ハマグリなどの貝類を探して掘り起こします。特に日本では、家族や友人との社交の場として人気があります。潮干狩りに必要な道具は、簡単なスコップやバケツなどが一般的で、掘り出した貝類はその場でバーベキューにすることもあります。ただし、環境保護の観点から、貝類の適切なサイズや採取可能な期間が地方自治体によって規定されているため、それに従うことが重要です。

5月のイベント3:ゴールデンウィーク(4月29日~5月5日)

ゴールデンウィーク

ゴールデンウィークは日本の一連の祝日で、一般的に4月29日から5月5日までを指します。期間中には4つの祝日が含まれ、それぞれ昭和の日(4月29日)、憲法記念日(5月3日)、みどりの日(5月4日)、子供の日(5月5日)です。これらの日々が連続または近接しているため、多くの人がが一週間近く休暇を取ることが可能となり、その結果、旅行やレジャー活動に適した期間となっています。この名称は映画業界の用語「ゴールデンタイム」から取られ、多くの人々が休暇を取るこの期間を指すようになりました。

5月のイベント4:メーデー(5月1日)

メーデーは、労働者の権利を祝う国際的な祭日で、毎年5月1日に祝われます。その起源は19世紀のアメリカの労働運動にあり、労働者がより良い条件と短い労働時間を求めたことから始まりました。この日はストライキ、パレード、ラリーなど、労働者の権利を謳歌し、社会改革を要求する活動で世界中で観察されます。

5月のイベント5:八十八夜(5月2日頃)

八十八夜(はちじゅうはちや)

八十八夜(はちじゅうはちや)は、日本の伝統的な暦の数え方で、立春(春が始まる日)から88日目を指します。通常は5月2日前後になります。農作業においては重要な節目で、特に茶摘みでは新芽が最も良い香りと味を放つとされ、八十八夜の新茶は最高級品とされます。また、健康に関しても「八十八夜に新茶を飲めば、その年は一年間風邪を引かない」と言われるなど、新茶の摘み始めとしてまた健康の象徴としても知られています。

5月のイベント6:憲法記念日(5月3日)

憲法記念日(けんぽうきねんび)

憲法記念日(けんぽうきねんび)は、毎年5月3日に日本で祝われる国民の祝日です。この日は、1947年に日本国憲法が公布された日を記念しています。新憲法は、第二次世界大戦後の連合国の占領下で起草され、日本の絶対主義君主制を放棄し、現代の議会制民主主義に移行しました。憲法記念日は、平和と民主主義の重要性を強調し、これらの価値がどのようにして日本社会に組み込まれたかを反省する機会となっています。

5月のイベント7:博多どんたく(5月3日、5月4日)

博多どんたく

博多どんたくは、福岡県福岡市で毎年5月に開催される大規模な祭りです。元々は豊作を祈願する農耕祭でしたが、現在では色とりどりの衣装をまとった人々が市内をパレードするお祭りとして知られています。祭りのハイライトは、地元の音楽と舞踊が披露される「どんたくパレード」と、美しい花火が夜空を彩る「どんたく花火大会」です。博多どんたくはその規模と華やかさから、全国から多くの観光客が訪れ、地域の活性化にも大いに貢献しています。

5月のイベント8:みどりの日(5月4日)

みどりの日

みどりの日は日本の国民の祝日で、毎年5月4日に祝われます。この日は自然に感謝し、豊かな環境を後世に残すことの大切さを認識するための日です。元々は天皇誕生日だったこの日は、1989年の昭和天皇の崩御後、昭和の日と改名され、2007年からは「みどりの日」に変更されました。春のゴールデンウィークの一部となり、多くの日本人が休暇を取り、自然の中で時間を過ごす機会となっています。

5月のイベント9:こどもの日(5月5日)

こどもの日

こどもの日は、日本の祝日で、毎年5月5日に行われます。この日は、子供たちの健康と幸福を祈る日です。家々では鯉のぼりを飾り、子供たちの健やかな成長を願います。また、端午の節句(たんごのせっく)とも呼ばれ、男の子の節句とも関連しています。お祝いとして、家族で特別な料理、例えば鯉形の菓子や柏餅を楽しむのが一般的です。

5月のイベント10:立夏(5月5日ごろ)

立夏(りっか)

立夏(りっか)は、中国の二十四節気のひとつで、毎年5月5日または5月6日にあたります。これは太陽が黄経45度に達する時期で、四季の夏が始まることを象徴します。立夏は春と夏の変わり目を意味し、自然が生き生きとし始め、農作物の種まきに最適な時期を迎えることを示します。日本でも、旧暦に基づいた節分として認識されていますが、現代ではあまり広く祝われていません。立夏は季節の変わり目を意識し、自然との調和を重視する東アジアの文化を示す象徴です。

5月のイベント11:三社祭(5月第三金、土、日)

三社祭(さんじゃまつり)

三社祭(さんじゃまつり)は、東京の浅草寺周辺で毎年5月に行われる一大祭りです。この祭りは東京三大祭の一つであり、三つの神社、すなわち浅草神社、寅宮、龍神社の祭りが一緒に行われます。特に注目すべきは、勇壮な屋台(みこし)の引き回しです。これらは神々が一時的に滞在するとされる装飾豊かな神輿で、地域コミュニティーが力を合わせて運びます。三社祭は、日本の伝統的な風俗と信仰、そして地域社会の結束を象徴する祭りです。

5月のイベント12:梅雨入り(5月)

梅雨入り(つゆいり)

梅雨入り(つゆいり)は、日本特有の気象現象で、毎年晩春から初夏にかけての期間を指します。この時期は、暖かく湿った空気が太平洋から流れ込み、一定期間、頻繁に雨が降ることが特徴です。日本全土が梅雨に入る時期は地域により異なり、一般的に沖縄は5月下旬、本州は6月初旬から中旬とされています。梅雨の期間は、農作物の育成には重要な水分を供給しますが、湿度と連日の雨で日常生活に影響を及ぼすこともあります。

5月のイベント13:母の日(5月第二日曜日)

母の日(ははのひ)

母の日は、母親への感謝と尊敬の意を表す祝日で、多くの国で毎年5月の第2日曜日に祝われます。この日は、子供たちが母親への感謝を示す機会とされています。日本では、カーネーションが母の日のシンボルとされ、愛情と敬意の表現として母親に贈られます。また、手書きのカードや家事の手伝い、特別な食事の準備など、さまざまな方法で母親への感謝が示されます。母の日は、家族の絆を深めるための大切な日です。

5月のイベントまとめ

5月の以下のイベントについてお伝えいたしました。

(1) 十三参り(じゅうさんまいり) 3月13日~5月13日

(2) 潮干狩り(しおひがり) 4月~5月

(3) ゴールデンウィーク 4月29日~5月5日

(4) メーデー 5月1日

(5) 八十八夜(はちじゅうはちや)5月2日頃

(6) 憲法記念日(けんぽうきねんび)5月3日

(7) 博多どんたく(はかたどんたく)5月3日、5月4日

(8) みどりの日 5月4日

(9) こどもの日 5月5日

(10) 立夏(りっか) 5月5日ごろ

(11) 三社祭(さんじゃまつり) 5月第三金、土、日

(12) 梅雨入り(つゆいり) 5月

(13) 母の日(ははのひ) 5月第二日曜日

コメント